2025.09.13

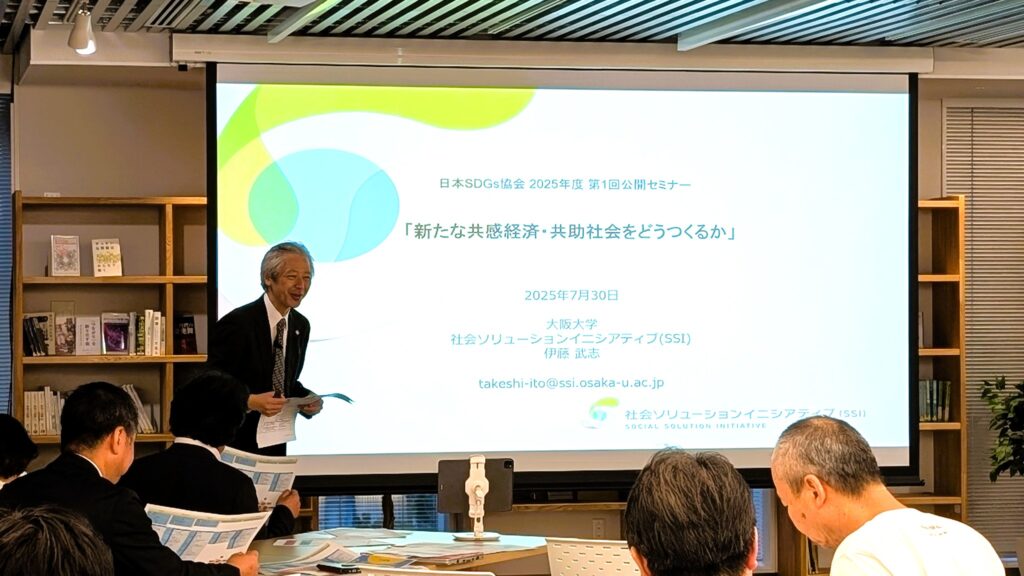

2025年7月30日:2025年度第1回公開セミナー 開催記録

2025年7月30日に、2025年度第1回公開セミナー・懇親会が開催されました。日々の営みを、持続可能な未来へ向けた一歩につなげるための考え方のヒントが詰まっていました。

SDGsについて、こんな声をよく耳にします。

- 言葉は知ってるし、大事な気がするけど、実はよくわからない

- 大きすぎる課題で、自分には関係ないだろう

- 結局きれいごとに過ぎなくて、胡散臭い感じがする

確かに、理想が大きすぎて、現実味が感じられないのも無理はありません。

また、世界的な課題を前にすると、自分たちにできることなど何もないようにも思えます。

しかし、SDGsはそんなに遠くの存在ではありません。

第1回セミナーで示されたのは、SDGsが単なる崇高な理想ではなく、

私たち一人ひとりの「いのち」や日々の経営に結びつく具体的な取り組みであるということです。

まずは、考え方を少し変えるところから始めましょう。

講演者である堂目氏・吉條氏・伊藤氏の講演には、ともすると流れ去ってしまいそうな「あたりまえ」の日々の営みを、持続可能な未来へとつなげるための考え方のヒントが詰まっていました。

セミナーの概要とともに、3名の講演者の発表の要約をご紹介します。それぞれの講演の全文の書き起こしは、要約に付したリンクからお読みいただけます。ぜひお目通しください。

この考え方に共感し、具体的な一歩を踏み出してみたいと感じられた方は、ぜひ日本SDGs協会や「いのち会議」の活動にご参加ください。

開催概要

共助社会をめざして求められるSDGs 経営

開催日:2025年7月30日(水)

会場:大阪大学中之島センター

主催:一般社団法人日本SDGs 協会/いのち会議/大阪大学SSI車座の会

- ご挨拶・日本SDGs 協会の新事業ご案内/堤晶子

- 講演01/堂目卓生「共助社会と共感経済――『いのち会議』の理念と活動」

- 講演02/吉條嘉家「SDGsの理念と中小企業にできること」

- 講演03/伊藤武志「新たな共感経済・共助社会をどうつくるか」

- パネルディスカッション/堂目卓生・吉條嘉家・伊藤武志

講演概要(要約)

*以下の要約はすべて、日本SDGs協会コミュニティ事業部が作成したものです。

「共助社会と共感経済――『いのち会議』の理念と活動」

堂目卓生氏(大阪大学総長補佐/社会ソリューションイニシアティブ(SSI)長)

近代社会は、生産に貢献する「有能な人」を中心に設計され、「弱者」は包摂される存在とされてきた。しかし現実には、両者の境界は固定的ではなく、互いに助け合い、ときに立場が逆転することさえある。新しい未来社会は、この自明とされてきた関係を反転させ、「助けを必要とする」人を中心に据える共助社会を目指さなければならない。そのためには、企業・政府・中間組織からなる経済を、どれだけの「いのち」を支えているかを基準とする「共感経済」へと転換し、私たち一人ひとりの「いのち」が互いを支え合う仕組みを築く必要がある。これはただの理想論ではなく、「誰一人取り残さない」を掲げるSDGsとしてすでに動き出している。声なき声に耳を傾ける「いのち会議」の取り組みを、2025年の大阪万博やSDGsの2030年目標を超えて、さらに拡大させていく。

堂目氏の講演全文を、コラムに掲載しています ▶全文を読む

「SDGsの理念と中小企業にできること」

吉條嘉家氏(日本SDGs協会専務理事)

貧困国の開発目標であったMDGsが、気候変動など環境問題への配慮を取り入れ、社会・経済・環境の三側面に広がったものがSDGsである。ESG投資の拡大に伴い、中小企業も取引や採用の場面でその姿勢を問われる時代となっている。壮大な理想を前に「自社にはできることがない」と感じるかもしれないが、そうではない。SDGsを中小企業の実務に落とし込む鍵は、「身近な人を幸せにする経営」である。お客様・取引先・従業員・将来世代の子どもたちなど、すべての身近な利害関係者の幸せを目指すという強い想いが、SDGsという大きな課題への挑戦の礎になる。まずは京セラフィロソフィーに学び、自社理念をSDGs17目標に照らして言語化しながら、身近な目標を設定することから始めたい。日本SDGs協会は、想いを共感へと繋げ、互いに認め合いながら協力していくためのプラットフォームとして役割を果たしていく。

吉條氏の講演全文を、コラムに掲載しています ▶全文を読む

「新たな共感経済・共助社会をどうつくるか」

伊藤武志氏(大阪大学社会ソリューションイニシアティブ(SSI))

企業にはステークホルダーに向き合う経営姿勢が必要である。こうしたSDGsにも通じる企業の公器性は、1960年代末からすでに論じられていた。そもそも、私たちの社会は役割分担を通して支えられており、企業もまた、自社の営利追求にとどまらず、良い製品やサービスを通じて社会に利益を還元する存在である。しかし、生産活動には、生物多様性、炭素、化学物質などの外部性と呼ばれる問題が避けられず、これがSDGsの課題につながっている。だからこそ、企業やNPOが自らの活動について率直に情報開示し、消費者が「良い企業を選び、良い企業をつくる」ことを可能にする可視化の流れを具体的に後押しすることが重要だ。教育の場ではSDGs169ターゲットを俯瞰できる資料を用い、共感に基づく行動選択を促している。共感を基盤にESGを追求し、社会全体で持続可能な仕組みを実現することが求められている。

伊藤氏の講演全文を、コラムに掲載しています ▶全文を読む

質疑応答・懇親会の様子

講演終了後、登壇者とフロアのみなさまとの懇親会が行われました。

通常の交流会とは異なり、車座になってお互いの声に耳を傾けました。

それぞれの方々のお仕事や生活が、SDGsにつながるものであることを再発見できる有意義な会になりました。

ご参加いただいたみなさま、まことにありがとうございました!